《39号文》不是“三方协议”抵扣进项税额的救命稻草(上)

2016-1-19 0:0:0 wondial《39号文》不是“三方协议”抵扣进项税额的救命稻草(上)

《39号文》不是“三方协议”抵扣进项税额的救命稻草(上) 当A公司取得虚假增值税发票并抵扣的情况被当地税务机关发现后,A公司给B公司开具发票的行为如果被认定为虚开,则不管B公司取得该发票是善意还是恶意行为,都不得抵扣从A公司取得的增值税专用发票的进项税。

这种处理对于B公司来讲显然是极为不合理的。B公司签订了正式的合同,货物交易是真实情况,货款也真实支付,却不让其抵扣增值税,这对于遵纪守法的纳税人来讲是很难接受的。

所以,《39号文》规定,通过虚增增值税进项税额偷逃税款的纳税人,同时符合文件上述三个条件开具的发票,不认为是虚开增值税专用发票。这样,上述例子中的B公司就有可能不被追缴税款及滞纳金。从《39号文》的本意来看,这与“三方协议”抵扣增值税完全没有关系。

从“取得了索取销售款项的凭据”的真实含义来看

有观点认为,“三方协议”也属于“取得了索取销售款项的凭据”的一种形式。因为《增值税条例》第十九条对于增值税纳税义务发生时间的规定为,“销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”;《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号文件)规定,“取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税服务完成的当天。”

所以,部分税务专家就认为,签订三方协议———书面合同确定付款———取得索取销售款项凭据———不认定为虚开———下游可以抵扣。但这种推理显然是不正确的。首先,《39号文》的前提是“纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款”;其次,“三方协议”的不允许抵扣,指的是发票开具方与收取款项方不一致的情况,并不能因为所谓的“取得索取销售款项凭据”就将此限制忽略,也就是说,即使不考虑《39号文》的前提,即使“取得索取销售款项凭据”,仍然需要考虑发票开具方与收取款项方不一致的情况。

因此,笔者认为这是对于《39号文》第二条规定扩大化的理解,其中的“取得了索取销售款项的凭据”没有任何含义指向了三方协议的情况。当然,这里需要解释一下,“索取销售款项凭据”并不单指合同,比如甲公司销售货物给乙公司,合同规定验货后3日内付款,这里的“索取销售款项凭据”还包括乙公司的验货证明、提货单等单据。

最后,此种做法存在很大的税务风险。如果纳税人根据《39号文》去签订“三方协议”,认为其进项税可以抵扣,应该不会得到主管税务机关的认可。虽然纳税人的正当交易导致税务风险有些冤屈,我们也呼吁尽可能地保护守法纳税人的正当经营行为,但纳税人应以现行文件规定进行税务处理,《39号文》并不是“三方协议”抵扣的救命稻草。

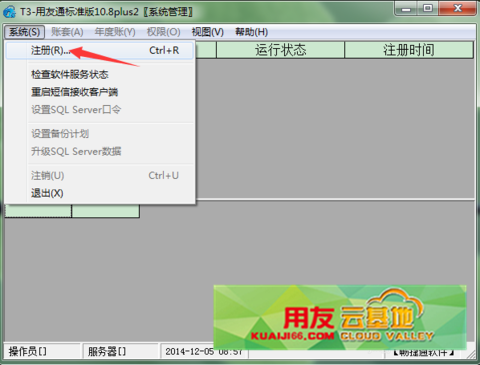

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案